バスケの試合当日、「うちのチームは淡色と濃色、どっちを着るの?」と迷ったことはありませんか。

実はバスケのユニフォーム色には明確なルールがあり、ホームとアウェイで着る色が決まっています。

この記事では、基本的な色分けルールから、トーナメント表の見方、色が被った時の対処法まで、試合前に知っておきたいユニフォーム色の知識をわかりやすく解説します。

バスケの試合でユニフォームの色はどっちを着る?

バスケットボールの試合では、チームごとに異なる色のユニフォームを着用します。

これは選手同士の区別を明確にし、審判が正確なジャッジを下すために必要なルールです。

試合会場に到着してから「どちらの色を着ればいいのか」と迷わないように、バスケのユニフォーム色に関する基本的なルールを理解しておきましょう。

実はバスケには明確な色分けのルールがあり、ホームチームとアウェイチームで着用する色が決まっています。

これからバスケを始める小学生や中学生、高校生の選手、そして保護者の方にとって、ユニフォームの色選びは試合準備の重要な要素の一つです。

正しいルールを知っていれば、試合当日に慌てることなくスムーズに準備を進められます。

【基本】ホームは淡色!アウェイは濃色!

バスケのユニフォーム色の基本ルールは非常にシンプルです。

ホームチームは淡色(白や薄い色)のユニフォームを着用し、アウェイチームは濃色(黒や濃い色)のユニフォームを着用します。

このルールは日本バスケットボール協会(JBA)の競技規則にも明記されており、全国の公式試合で統一されています。

淡色とは主に白、薄いグレー、薄い黄色などの明るい色を指し、濃色とは黒、紺、赤、緑などの暗めの色を指します。

なぜこのようなルールがあるのか、理由は明確です。

選手がコート上で激しく動き回る中で、味方と相手を瞬時に判断する必要があるためです。

色の違いがはっきりしていれば、パスミスを減らし、より正確なプレーが可能になります。

特にミニバスケットボールから始める小学生にとって、色の違いは重要な判断材料になります。

プレー中に顔を上げて周囲を確認する時間は限られているため、ユニフォームの色だけで味方を識別できることは大きなメリットです。

中学校や高校の部活動でも、このルールは厳格に守られています。

大会要項には必ず「ホームチーム淡色、アウェイチーム濃色」と記載されており、違反した場合は試合開始前に着替えを求められることもあります。

そのため、チームは必ず淡色と濃色の2種類のユニフォームを用意しておく必要があります。

ホームとアウェイを判断する方法

試合でホームチームになるかアウェイチームになるかは、大会の形式や会場によって決まります。

最も基本的な判断方法は、自分たちの体育館で試合をする場合はホームチーム、相手の体育館で試合をする場合はアウェイチームとなることです。

しかし、中立会場で行われる大会では別の方法で決定されます。

多くの大会では、組み合わせ抽選の際に先に名前が呼ばれたチーム、または対戦表の左側に記載されているチームがホームチーム扱いとなります。

このルールは大会要項に必ず記載されているため、事前に確認しておくことが大切です。

地区大会や県大会などの公式戦では、第1試合の会場校がホームチームとなることもあります。

2試合目以降は、対戦表の記載順に従ってホームとアウェイが決まります。

このような細かいルールは大会ごとに異なるため、監督やコーチが事前に確認し、選手や保護者に伝えることが重要です。

練習試合の場合は、両チームの話し合いで決めることが一般的です。

通常は招待したチームがホームチーム、招待されたチームがアウェイチームとなりますが、相手チームのユニフォーム色を事前に確認し、重複しないように調整することもあります。

最近では、大会運営側がより分かりやすくするために、対戦表に「淡」「濃」と明記するケースも増えています。

これにより、選手や保護者が一目でどちらの色を着用すべきか判断できるようになりました。

特に初めて大会に参加する小学生チームにとって、このような配慮は非常に助かります。

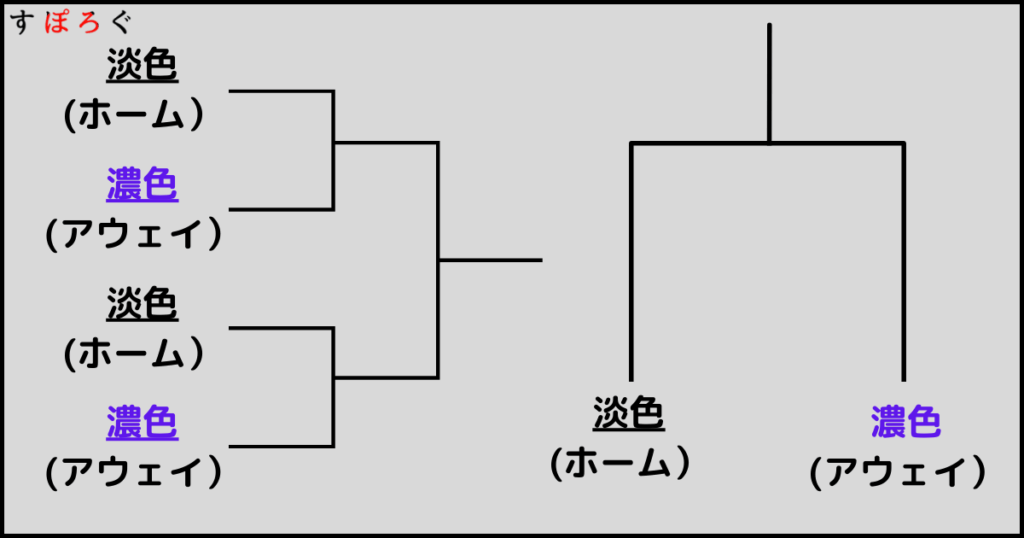

トーナメント表でユニフォーム色を判断する方法

トーナメント表を見てユニフォームの色を判断する方法は、慣れれば簡単です。

基本的に、トーナメント表の上側または左側に記載されているチームがホームチーム(淡色)、下側または右側に記載されているチームがアウェイチーム(濃色)となります。

具体的な例を挙げると、縦型のトーナメント表では上に書かれているチーム名が淡色、下に書かれているチーム名が濃色を着用します。

横型のトーナメント表では、左側が淡色、右側が濃色という配置が一般的です。

この法則を覚えておけば、試合前の準備がスムーズに進みます。

ただし、大会によっては独自のルールを設けている場合があります。

例えば、シード校は常にホームチーム扱いとする大会や、前年度優勝校を優先的にホームチームとする大会もあります。

このような特別ルールは大会要項の注意事項に記載されているため、見落とさないようにしましょう。

リーグ戦形式の大会では、対戦表に「○○高校(淡)vs △△高校(濃)」のように明記されることが多くなっています。

これは選手や保護者にとって非常に分かりやすく、準備の際の混乱を防ぐ効果があります。

特に複数の試合を1日で行う場合、このような明確な表記は重要です。

中学生や高校生の大会では、大会本部が事前にユニフォーム色の確認を行うこともあります。

出場チームは大会申込時に、保有しているユニフォームの色を申告し、大会運営側が調整を行います。

これにより、当日のトラブルを未然に防ぐことができます。

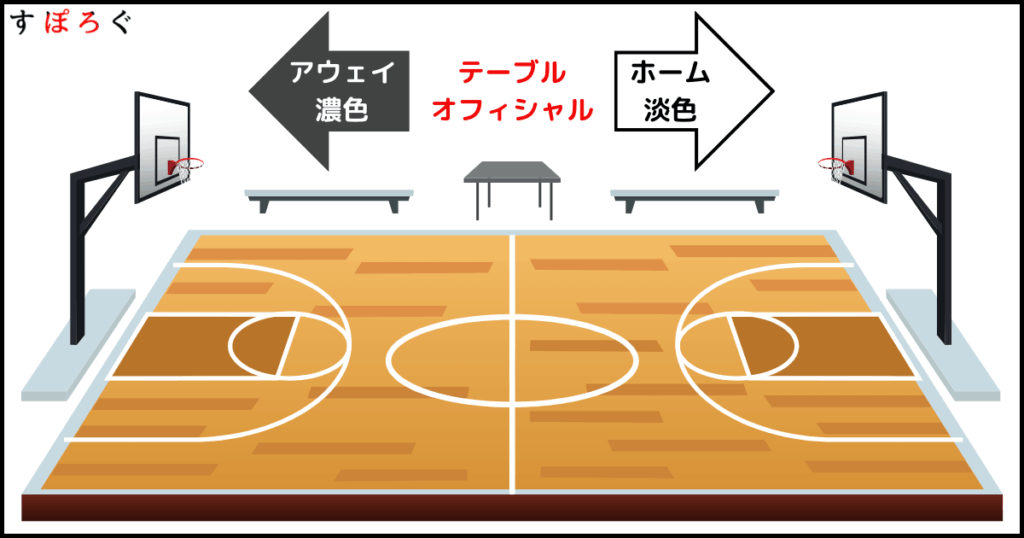

ベンチの位置からユニフォームの色を判断する方法

試合会場では、ベンチの位置とユニフォームの色には一定の関係があります。

多くの大会では、オフィシャル席(記録席)から見て左側のベンチがホームチーム(淡色)、右側のベンチがアウェイチーム(濃色)と決められています。

この配置は審判や記録員が両チームを識別しやすくするための工夫です。

ただし、会場の構造や大会独自のルールにより、逆の配置になることもあるため注意が必要です。

ベンチの位置だけで判断せず、必ず事前の説明を確認しておきましょう。

特別ルールが適用されることもある

バスケのユニフォーム色には、通常のルール以外に特別なケースが存在します。

例えば、両チームが同系色のユニフォームしか持っていない場合や、国際試合での特別規定など、様々な例外があります。

Bリーグなどのプロリーグでは、ホームチームが好きな色を選べる権利を持つことがあります。

この場合、アウェイチームがホームチームの選択に合わせて対照的な色を着用します。

観客にとって見やすい組み合わせを優先し、エンターテインメント性を重視した運用となっています。

国際試合では、国際バスケットボール連盟(FIBA)の規定に従います。

FIBAルールでは、両チームが協議の上で色を決定できる柔軟性があり、必ずしも淡色・濃色の区別にこだわらないケースもあります。

ただし、審判が両チームを明確に識別できることが大前提となります。

ミニバスケットボールの大会では、教育的配慮から特別ルールが設けられることがあります。

例えば、経済的な理由で1色のユニフォームしか用意できないチームに対して、大会側がビブスを貸し出すなどの対応を行います。

すべての子どもたちが平等に試合に参加できるよう、柔軟な運用がなされています。

また、記念試合や親善試合では、両チームが話し合いで自由に色を選ぶことも可能です。

チームの伝統色や、スポンサーの意向を反映したユニフォームを着用することもあります。

ただし、これらの特別ルールが適用される場合でも、試合の公平性と安全性が最優先されることに変わりはありません。

バスケのユニフォーム色に関するよくある質問

バスケットボールを始めたばかりの選手や保護者から、ユニフォームの色について様々な質問が寄せられます。

実際の試合会場で起こりうる状況を想定し、よくある疑問について詳しく解説していきます。

特に初めて大会に参加する際は、ルールがよく分からず不安に感じることも多いはずです。

事前に基本的な知識を身につけておけば、当日慌てることなく対応できます。

ここでは、実際の現場でよく起こる問題とその解決方法について説明します。

同じ色のユニフォームで試合はできる?

結論から言うと、両チームが同じ色のユニフォームで試合をすることはできません。

これは日本バスケットボール協会の競技規則で明確に禁止されており、試合の進行に支障をきたすためです。

同じ色のユニフォームで試合を行うと、選手同士の区別がつきにくくなります。

特にスピーディーな展開が続くバスケットボールでは、一瞬の判断ミスが勝敗を左右します。

パスを出す相手を間違えたり、マークする選手を見失ったりする可能性が高くなるため、必ず異なる色を着用する必要があります。

審判にとっても、両チームの区別は重要な要素です。

ファウルの判定やバイオレーションの確認など、正確なジャッジを下すためには、選手の所属チームを瞬時に判断できなければなりません。

同じ色では混乱を招き、公平な試合運営ができなくなってしまいます。

万が一、両チームが同じ色のユニフォームしか持参しなかった場合、試合は開始されません。

大会運営側が代替案を提示するか、どちらかのチームが別の色のユニフォームを用意するまで待機することになります。

このようなトラブルを避けるためにも、事前の確認と準備が欠かせません。

小学生のミニバスケットボールでも、このルールは同様に適用されます。

子どもたちが安全に楽しくプレーするためにも、チームの識別は重要です。

指導者や保護者は、試合前日までに相手チームと連絡を取り合い、ユニフォームの色を確認しておくことをおすすめします。

ユニフォームの色が被った場合の対処法

両チームのユニフォーム色が被ってしまった場合、いくつかの対処法があります。

最も一般的な方法は、どちらかのチームが予備のユニフォームに着替えることです。

多くのチームは淡色と濃色の2種類を用意しているため、この方法で解決できることがほとんどです。

予備のユニフォームがない場合は、大会本部に相談します。

公式戦では、運営側がビブスやゼッケンを用意していることが多く、これを着用することで試合を行えます。

ビブスは簡単に着脱できるため、緊急時の対応として広く採用されています。

練習試合など非公式な試合では、より柔軟な対応が可能です。

例えば、片方のチームがリバーシブルのユニフォームを着用している場合は、裏返して違う色にすることができます。

また、練習用のTシャツで代用することも、両チームの合意があれば認められます。

重要なのは、試合開始時刻に遅れないよう迅速に対応することです。

色の重複が判明したら、すぐに大会本部や相手チームと協議を始めましょう。

選手たちを待たせることなく、スムーズに解決策を見つけることが大切です。

このようなトラブルを防ぐため、大会申込時にユニフォームの色を申告するシステムを導入している大会も増えています。

事前に調整ができれば、当日の混乱を避けられます。

チーム関係者は、このような仕組みを積極的に活用し、円滑な大会運営に協力することが求められます。

ビブス(ゼッケン)で対応する場合

ビブスは、ユニフォームの上から着用する簡易的な識別用ウェアです。

バスケの試合では、ユニフォーム色の問題を解決する手段として広く使用されています。

軽量で通気性があり、プレーの妨げにならないよう設計されています。

ビブスを使用する際の基本ルールは、必ず全員が同じ色のビブスを着用することです。

一部の選手だけがビブスを着ると、かえって混乱を招く可能性があります。

また、番号が見えるように着用し、審判が選手を識別できるようにすることも重要です。

公式戦でビブスを使用する場合、大会規定を確認する必要があります。

一部の大会では、ビブスの使用に制限があったり、特定の色のみ認められたりすることがあります。

事前に大会要項を読み、ルールを把握しておきましょう。

ビブスのメリットは、すぐに着用できることです。

ユニフォームを着替える時間がない緊急時でも、数分で準備が完了します。

また、洗濯や管理が簡単なため、チームで複数枚用意しておくと便利です。

ただし、ビブスにもデメリットがあります。

激しい動きでずれやすく、プレー中に気になることがあります。

また、汗をかくと体に張り付き、動きにくくなる場合もあります。

そのため、できる限り正規のユニフォームで試合を行うことが理想的です。

まとめ:バスケのユニフォーム色ルールを知ってバスケを楽しもう!

バスケのユニフォーム色のルールは、「ホームチームが淡色、アウェイチームが濃色」という基本原則を覚えておけば大丈夫です。

トーナメント表では上側・左側のチームが淡色、下側・右側のチームが濃色を着用します。

試合前には必ず淡色と濃色の両方のユニフォームを準備し、相手チームと色の確認をしておきましょう。

万が一色が被った場合は、予備のユニフォームやビブスで対応できます。

これらの基本ルールを理解していれば、試合当日も慌てることなく、選手も保護者も安心してバスケットボールを楽しめるはずです。