「バスケのアイソレーションって何だろう?」

「試合で効果的に使うコツが知りたい」

「個人技を磨くための練習法は?」

このようなお悩みはありませんか?

バスケのアイソレーションは、1人の選手を相手と1対1で勝負させるための重要な攻撃戦術です。適切なタイミングで使えば、試合の流れを変える決定打になり得ます。

この記事では、バスケ初心者や保護者の方に向けて、アイソレーションの基本知識から実践テクニック、効果的な練習法までを徹底解説します。

チームでの活躍につながるアイソレーション術の参考として、ぜひ最後までお読みください。

バスケットボールのアイソレーションって何?基本知識と役割を解説

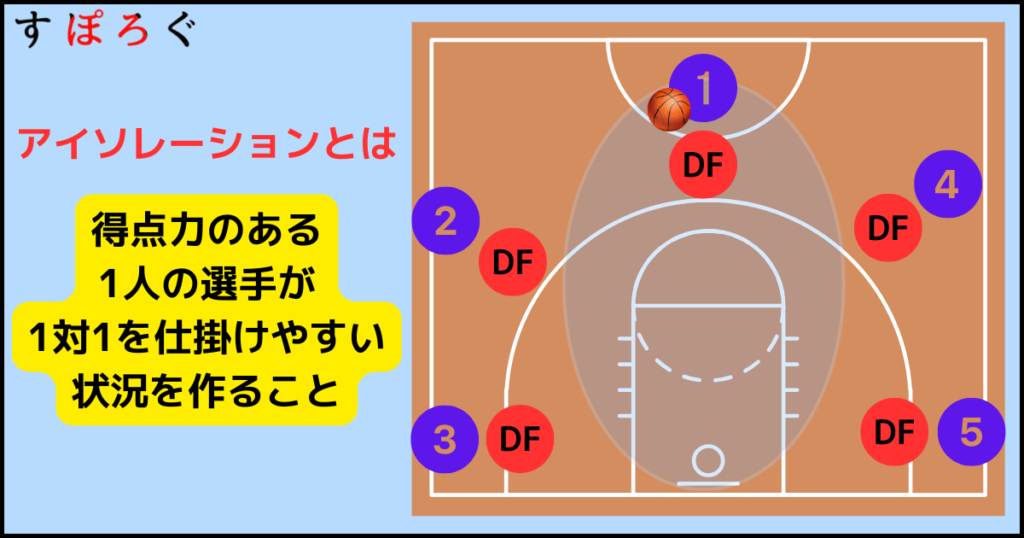

バスケットボールのアイソレーションとは、1人の選手に他の味方選手がスペースを空け、その選手が単独で相手を攻撃する戦術です。

チームの中で最も得点力のある選手に仕事を任せ、その選手の個人技で得点を狙います。

初心者から上級者まで幅広く使われる基本的な攻撃パターンとして知られています。

アイソレーションの意味と生まれた背景

アイソレーションという言葉は「孤立」や「隔離」を意味する英語から引用されています。

バスケットボールにおいては、攻撃する選手を他のプレイヤーから「隔離」させるという意味で使われるようになりました。

この戦術が広まったのは、1980年代から1990年代のNBAにおいてマイケル・ジョーダンやアレン・アイバーソンといったスター選手の個人技が注目されるようになったのがきっかけです。

日本でも、スラムダンクなどの人気漫画やバスケットボールの国際大会が放送されるようになり、「アイソ」(アイソレーションの略)という言葉が浸透してきました。

バスケのアイソレーションは、チームプレーが基本のバスケットボールの中で、個人の技術やセンスを最大限に活かせる戦術として発展してきました。

特にシュートクロックが導入され、限られた時間内で確実に得点を取る必要性が高まったことも、この戦術が重要視される理由の一つです。

バスケの試合でアイソレーションが果たす役割

バスケの試合でアイソレーションは非常に重要な役割を担います。

まず、得点力の高い選手に主導権を与えることで、その選手の能力を最大限に発揮させることができます。

例えば、チーム内で最もドリブル技術が優れている選手が、1対1で相手ディフェンスを突破する場面などです。

また、試合終盤の重要な場面では、複雑な戦術を組み立てる時間がない場合もあります。そういった時に、最も信頼できる選手にボールを託し、シンプルにアイソレーションで攻めることで確実な得点チャンスを作れます。

さらに、相手チームの戦術を読みにくくすることも可能です。パスを多用した組織プレーは素晴らしいですが、時にはパスコースが読まれることもあります。

アイソレーションなら相手の予測を外しやすく、守備の態勢を崩すきっかけを作れます。

初心者にとっても、アイソレーションの基本を理解することは、バスケットボール全体の理解を深めるのに役立ちます。

チームプレーの中で個人の力がどう活きるかを学ぶきっかけになるでしょう。

バスケのアイソレーションで実践したい動きと基本テクニック

バスケのアイソレーションを効果的に行うには、攻撃する選手だけでなく、チーム全体の動きが重要です。

ここでは、実際に試合で使える基本的なテクニックを紹介します。

初心者の方や、お子さんのバスケをサポートする保護者の方も、これらの基本を押さえておくと試合観戦がより楽しくなるでしょう。

1対1の状況を作るための立ち位置

アイソレーション攻撃を成功させる第一歩は、適切な場所でボールを受け取ることです。

一般的には、トップオブザキー(3ポイントラインの真ん中付近)やウィング(3ポイントラインの左右)がアイソレーションの開始位置として効果的です。

ボールを持つ選手は、相手ディフェンスとの距離感を意識します。あまり近すぎるとドリブルスペースがなくなり、逆に遠すぎると攻撃の威力が落ちてしまいます。

理想的な距離は、腕を伸ばしてちょうど届くか届かないくらいの位置です。

また、コートの中央部分でアイソレーションを始めると、左右どちらにでも攻められるため、ディフェンスが対応しにくくなります。

初心者は特に、コートの中央からスタートすることで選択肢が増え、攻撃が成功しやすくなります。

ボールを持たない他の4人の選手は、アイソレーションする選手にスペースを与えるために、コーナーや反対側のウィングなど、攻撃の邪魔にならない位置に移動することが大切です。

味方選手の動き方とスペースの作り方

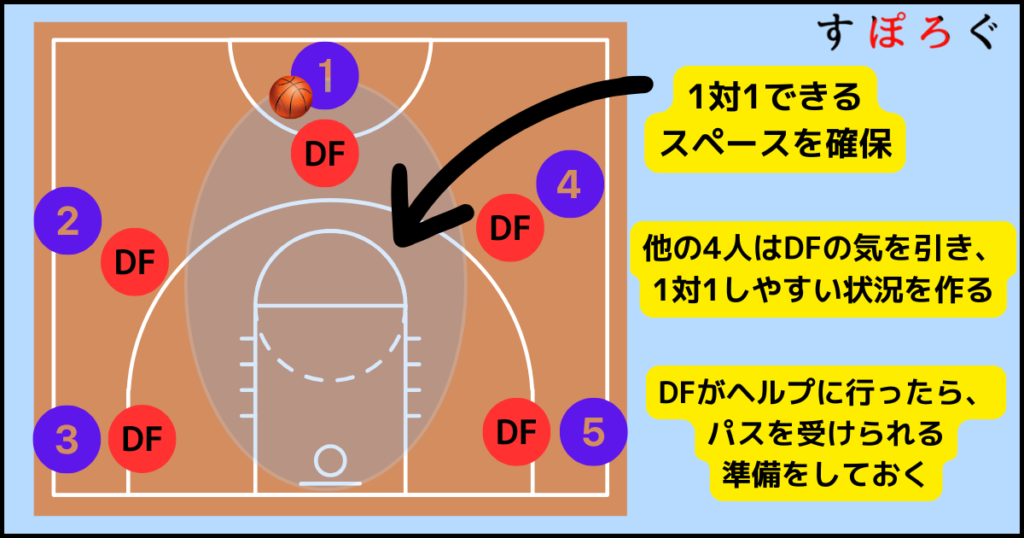

アイソレーションは一見、1人の選手だけのプレーに見えますが、実は残りの4人の動きも非常に重要です。

アイソレーションする選手に十分なスペースを提供するために、味方選手はコートの四隅に広がります。

典型的な配置としては、2人の選手がコーナー(コートの角)に配置され、残りの2人がウィングかトップに位置します。

この配置はスペーシングと呼ばれ、ディフェンスを引き離すことでアイソレーション攻撃のスペースを確保します。

味方選手はただ立っているだけでなく、常に動きながらパスを受けられる状態を維持することも大切です。もしアイソレーション攻撃が行き詰まったとき、すぐにパスを出せる選択肢があると安心です。

また、アイソレーション中に相手ディフェンスがヘルプに来た場合、そのヘルプを出した選手のマークが空きます。そのタイミングで素早く動いてパスコースを作ることで、より高確率のシュートチャンスを生み出せます。

アイソレーション攻撃を仕掛けるベストタイミング

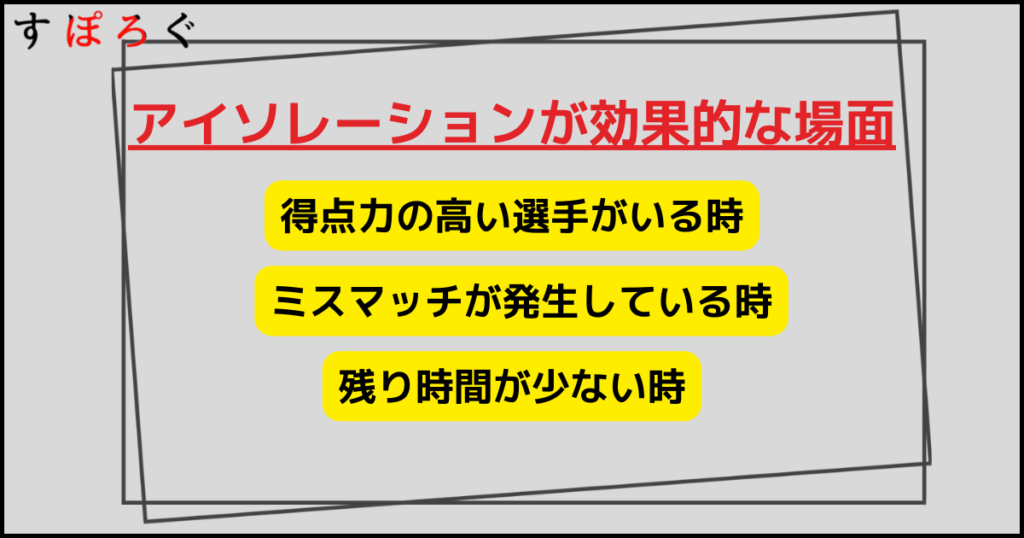

アイソレーションは試合中いつでも使える戦術ですが、特に効果的なタイミングがあります。

まず、チームの得点が停滞しているときです。パスワークがうまくいかない状況では、個人技に頼ることで流れを変えられることがあります。

また、試合終盤の残り時間が少ないときもアイソレーションが有効です。複雑な戦術を組む時間がない場合、最も信頼できる選手にボールを託し、シンプルに攻めることで確実にシュートまで持っていけます。

相手チームが疲れている場面や、ファールトラブルを抱えている選手がいる場合も狙い目です。特に、相手のディフェンスが既に4つのファールを持っている状況では、その選手にアイソレーションを仕掛けることで、ファールを誘うことができます。

初心者チームでは、明らかな身長差や速さの差がある(ミスマッチ)場合に、その優位性を活かしたアイソレーション攻撃を仕掛けるのも効果的です。子どもたちのバスケでは、個人の能力差が大きいことも多いため、その差を活かした戦術として重宝されます。

バスケのアイソレーションが効果的な場面とメリット

バスケのアイソレーションは、すべての場面で有効というわけではありません。

しかし、適切なタイミングで使うことで、チームに大きなアドバンテージをもたらします。

ここでは、アイソレーション攻撃が特に効果的な場面とそのメリットを詳しく解説します。

得点力のある選手の持ち味を最大限に活かす

バスケのアイソレーションの最大のメリットは、チーム内で最も得点力のある選手に集中的にチャンスを与えられることです。例えば、ドリブル突破やシュート技術に優れた選手がいる場合、その選手にボールを託すことで得点確率を高められます。

特に、試合の中で調子の良い選手(いわゆる「ホットハンド」)がいる場合、その選手にアイソレーションの機会を与えることで、好調さを最大限に活かせます。

バスケットボールでは、感覚的な要素も重要であり、調子の良い選手の勢いに乗ることがチーム全体のパフォーマンス向上につながります。

また、アイソレーションは若手選手の成長にも役立ちます。責任ある場面でボールを任されることで、精神的にも技術的にも成長するきっかけになります。

子どもたちのバスケットボールでも、時には個人プレーを任せることで自信をつけさせることができます。

相手との体格差や速さを利用した攻め方(ミスマッチ)

バスケのアイソレーションは、相手との体格差や速さの差(ミスマッチ)を活かすのに最適な戦術です。例えば、小柄で素早い選手が大柄なディフェンスに対してアイソレーションを仕掛けると、スピードを活かして抜き去ることができます。

逆に、体格で勝る選手が小柄なディフェンスに対してポストプレー(ゴール近くで背中を向けてのプレー)でアイソレーションを行えば、体の大きさを活かして得点できます。

バスケットボールでは、こうした「ミスマッチ」を見つけて攻めることが重要な戦術となります。

初心者チームやジュニアカテゴリーでは、選手間の身体能力の差が大きいことも多いため、そうした差を積極的に活用したアイソレーション戦術が効果的です。

子どもたちのバスケでも、相手よりも背が高い選手や速い選手に適切にチャンスを与えることで、チーム全体の得点力を上げられます。

残り時間が少ない時の確実な得点パターン

試合終盤の残り時間が少ない場面では、アイソレーションが非常に重要な役割を果たします。

特に残り24秒以内などの場面では、複雑な戦術を組む時間がないため、最も信頼できる選手にボールを託し、シンプルに攻めることが求められます。

このような場面では、チームの「クローザー」と呼ばれる選手が活躍します。クローザーは、プレッシャーのかかる場面でも冷静さを保ち、確実に得点を決められる精神力と技術力を持った選手です。

重要な試合の最後の1分などで、こうした選手の存在がチームの勝敗を分けることも多いです。

また、残り時間とスコア差を考慮した作戦も重要です。例えば、2点差で負けている場面では2点を狙い、3点差なら3点シュートを狙うなど、状況に応じた判断が必要になります。

初心者チームでも、終盤に最も得点力のある選手にアイソレーションで攻めさせる戦術は基本の一つです。

バスケのアイソレーションの弱点と克服法

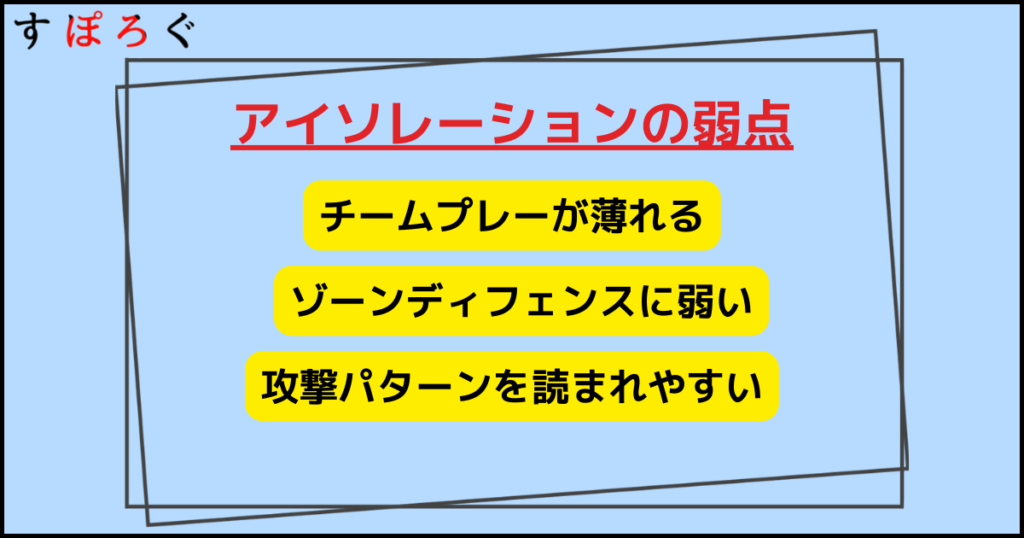

バスケのアイソレーションには多くのメリットがある一方で、いくつかの弱点もあります。

効果的にアイソレーション攻撃を行うためには、これらの弱点を理解し、適切に対処することが重要です。

ここでは、アイソレーションの主な問題点と、それを克服するための方法を解説します。

チームプレーが停滞してしまう問題点

アイソレーションの最大の弱点は、チームプレーが停滞してしまうことです。

1人の選手にばかりボールが集中すると、他の選手は単なる見物人になってしまい、チーム全体の動きが悪くなりがちです。これにより、得点効率が下がってしまうことがあります。

実際、バスケットボールの統計データによると、パスを回して生まれたオープンシュートの成功率は、アイソレーションから放たれたシュートよりも高いことが多いです。

NBA(アメリカのプロバスケットリーグ)のデータでは、アイソレーションの得点効率は他の攻撃パターンと比べて低い傾向があります。

この問題を克服するためには、アイソレーションとチームプレーをバランスよく組み合わせることが大切です。例えば、最初はパスを回して相手の守備を揺さぶり、最後のプレーとしてアイソレーションを使うといった形です。

また、アイソレーションする選手以外も常に動き続け、パスをもらえる態勢を維持することで、チーム全体の活性化を図ることができます。

初心者チームでは特に、アイソレーションばかりに頼らず、基本的なパスワークも練習することが上達への近道です。

ゾーンディフェンスに対する効果的な使い方

アイソレーションは、マンツーマンディフェンス(1人の選手が1人を守る守備方法)に対しては効果的ですが、ゾーンディフェンス(各選手がコートの特定のエリアを守る方法)に対しては効果が薄れがちです。

ゾーンディフェンスでは、攻撃側の1人の選手に対して複数の守備選手が対応できるため、単純なアイソレーションが通用しにくくなります。

この弱点を克服するためには、まずゾーンディフェンスを見極める目を養うことが大切です。相手がゾーンを組んでいると判断したら、アイソレーションよりもパスを使った攻撃に切り替えるのが基本です。

ただし、ゾーンディフェンスに対してもアイソレーションが全く使えないわけではありません。例えば、ゾーンの隙間(いわゆる「シーム」)を突くドリブル攻撃や、ゾーンディフェンスの外側からの3点シュートは有効な場合があります。

また、ゾーンディフェンスの特性を理解し、特定の位置(例えばフリースローライン付近やベースライン側)からアイソレーション攻撃を仕掛けることで、ゾーンの弱点を突くことも可能です。

初心者チームでも、こうした基本的な戦術理解があれば対応の幅が広がります。

読まれにくい攻撃パターンの組み立て方

アイソレーション攻撃を何度も同じパターンで繰り返していると、相手チームに読まれてしまい、効果が薄れます。特に同じレベルのチーム同士の対戦では、試合が進むにつれてディフェンス側の対応力が上がっていきます。

この問題を解決するためには、アイソレーション攻撃にバリエーションを持たせることが重要です。例えば、アイソレーションの開始位置を変える、攻撃する選手を変える、アイソレーションからパスに切り替えるなど、予測を困難にする工夫が必要です。

具体的には、スクリーン(味方選手が壁となって相手の動きを妨げること)を使ったアイソレーションや、ドリブルハンドオフ(ボールを持った選手が別の選手にボールを手渡しする動作)からのアイソレーションなど、単調にならない攻撃パターンを組み立てましょう。

また、アイソレーションから予期せぬタイミングでパスを出すことも効果的です。相手が「この選手はアイソレーションで攻めてくる」と予想しているところに、鋭いパスを出すことで、ディフェンスの態勢を崩すことができます。

初心者チームでも、基本的なフェイントやパスの練習を重ねることで、こうした応用が可能になります。

バスケのアイソレーションで活躍するために磨きたい個人技

バスケのアイソレーションで成功するためには、個人の技術を磨くことが不可欠です。

ここでは、アイソレーション攻撃で特に重要となる個人技とその練習方法を紹介します。

これらのスキルを磨くことで、1対1の対決で優位に立ち、チームの得点源として活躍できるようになります。

相手を抜くためのドリブルテクニック

アイソレーションの核となるのは、ドリブルテクニックです。

相手ディフェンスを抜き去るには、スピードとコントロールの両立が求められます。基本となるのはクロスオーバー(右から左、または左から右へボールを素早く切り替える動き)です。これを低い姿勢で行うことで、相手の反応を遅らせることができます。

また、ビハインドドリブル(背中の後ろでボールを切り替える)やヘジテーション(一瞬ドリブルを止めて相手の反応を見る)といったテクニックも有効です。これらを組み合わせることで、ディフェンスの予測を困難にします。

ドリブルの際は、頭を上げて周りの状況を見ることも大切です。ただ目の前の相手だけを見るのではなく、ヘルプディフェンスの位置やパスを出せる味方の位置も確認しながらドリブルできると理想的です。

初心者や子どもたちの練習では、まず利き手と逆の手のドリブル練習から始めることをおすすめします。両手のドリブルスキルがあることで、どちらの方向にも攻められるようになり、ディフェンスを揺さぶることができます。

ディフェンスを揺さぶるフェイントの極意

アイソレーションでディフェンスを抜くためには、フェイント(相手を欺く動き)が非常に重要です。

フェイントの基本は、身体全体を使って偽の動きを見せることです。例えば、右に行くようなしぐさを見せておいて、実際には左に抜くといった具合です。

効果的なフェイントには、目線の使い方も重要です。進行方向とは違う方向を見ることで、ディフェンスの判断を惑わすことができます。

また、ステップ(足の運び)も大切で、ジャブステップ(片足を前に出して引っ込める動き)を使うことで、ディフェンスの重心を崩すことが可能です。

フェイントの練習には、まず鏡の前で動きをチェックすることをおすすめします。自分のフェイントがどのように見えるか確認することで、より効果的な動きを身につけられます。

さらに、実際にディフェンスをつけた状態での練習も重要です。

子どもたちの練習では、シンプルなフェイントから始め、徐々に複雑な動きを加えていくことが上達への近道です。バスケの試合中に効果的なフェイントが決まった時の喜びは、子どもたちのモチベーション向上にもつながります。

決定力を上げるシュートの打ち方

アイソレーション攻撃の最終目標はシュートを決めることです。どれだけ巧みなドリブルやフェイントができても、最後にシュートが入らなければ意味がありません。

アイソレーションからのシュートでは、特に以下のポイントが重要です。

まず、バランスの良い体勢でシュートを放つことです。ドリブルで相手を抜いた後も、体の軸がブレないようにコントロールすることが大切です。シューティングフォームは個人差がありますが、肘を曲げて真上に伸ばし、手首のスナップ(しなり)を効かせることが基本です。

また、レイアップ(ゴール近くでのシュート)の技術も重要です。

右側からのレイアップは右手で、左側からは左手で打つのが基本ですが、ディフェンスの位置によっては逆の手を使うこともあります。様々な角度からシュートを打てるよう練習しておくことが大切です。

シュートの練習では、ゲーム形式の状況を想定することが効果的です。例えば、ドリブルからの急停止シュートや、ジャンプストップからのシュートなど、実際の試合で使う動きを繰り返し練習しましょう。

子どもたちの練習では、まず近距離からのシュート練習を十分に行い、徐々に距離を伸ばしていくことをおすすめします。基本的なシュートフォームを身につけることが、将来的な上達につながります。

バスケのアイソレーション上達のための練習メニュー

バスケのアイソレーション技術を向上させるには、計画的な練習が欠かせません。

ここでは、個人で取り組める練習メニューとチームで行うべき練習方法を紹介します。

これらの練習を継続することで、試合でも効果的なアイソレーション攻撃ができるようになります。

個人で取り組める上達ドリル

アイソレーション技術の向上には、まず個人練習が重要です。空いた時間に一人でも取り組める効果的なドリルを紹介します。

1. コーンドリブル 5〜6個のコーン(または代わりになる目印)を直線上に置き、その間をジグザグにドリブルで進むドリルです。最初はゆっくり正確に、慣れてきたらスピードを上げて行います。利き手と逆の手も同じように練習することが大切です。このドリルは、ボールコントロールとクロスオーバーの精度向上に役立ちます。

2. ミラードリブル 壁やフェンスに向かって立ち、自分の動きが反射して見えるようにします。様々なドリブルテクニック(クロスオーバー、ビハインド、ヘジテーションなど)を鏡に映しながら練習することで、自分の動きを客観的に確認できます。このドリルは、フォームのチェックと修正に効果的です。

3. チェアドリブル 椅子(またはコーン)を1つ置き、その周りをドリブルで回るドリルです。椅子を守備選手に見立て、フェイントを交えながらドリブルで抜く練習をします。徐々に動きのバリエーションを増やし、実践的なテクニックを身につけます。自宅や学校の休み時間でも手軽に取り組める練習法です。

4. スポットシューティング コート上の5〜6カ所にスポットを決め、各場所から5本ずつシュートを打つドリルです。ただ立って打つのではなく、ドリブルからの急停止、ステップバックなど、アイソレーションからよく使うパターンでシュートを打ちます。このドリルは、ゲーム形式のシュート感覚を養うのに役立ちます。

これらの練習は、1日30分程度でも継続することで着実にスキルアップにつながります。子どもたちには、楽しみながら取り組めるよう工夫することが大切です。例えば、コーンドリブルのタイムを計測して記録更新を目指すなど、ゲーム性を持たせることも効果的です。

チーム練習に取り入れたいアイソレーション練習

個人練習に加え、チームでのアイソレーション練習も重要です。

以下にチーム練習として効果的なメニューを紹介します。

1. 1対1ドリル コート上の様々な位置(トップ、ウィング、コーナーなど)から1対1の対決を行います。攻撃側は制限時間内(例:8秒)にアイソレーションでシュートまで持っていきます。このドリルは、実践的なアイソレーション技術と、プレッシャーの中での判断力を養います。

2. 3対3ハーフコート 3人対3人でハーフコートを使った練習です。攻撃側は最初の5秒間は指定された1人がアイソレーションで攻め、その後はノーマルプレーに移行します。このドリルは、アイソレーションからチームプレーへの切り替えを練習できます。

3. アイソクリニック チーム全体で特定のアイソレーション技術(例:クロスオーバーからのドライブ、ステップバックシュートなど)に焦点を当てた練習です。コーチが手本を見せ、その後選手たちが順番に実践します。フィードバックを得ながら修正していくことで、効率的にスキルアップできます。

4. エンドゲームシミュレーション 試合終盤を想定した練習です。例えば「残り24秒で2点差」といった状況を設定し、アイソレーションを使った攻撃を実践します。このドリルは、試合のプレッシャーを疑似体験しながら、重要な場面での判断力を養えます。

チーム練習では、全員がアイソレーション攻撃を経験することが大切です。得点力のある選手だけでなく、普段はパスを主体とする選手も1対1の技術を磨くことで、チーム全体の攻撃オプションが増えます。

また、練習後には必ずフィードバックの時間を設け、良かった点と改善点を共有することが効果的です。子どもたちのチームでは、成功体験を多く作ることがモチベーション維持には重要です。

少しずつ難易度を上げながら、達成感を味わえる練習設計を心がけましょう。

バスケのアイソレーション攻撃をマスターして試合で輝こう

アイソレーションは単なる1対1の攻撃ではなく、チーム全体の戦術の一部として考えることが大切です。効果的なタイミングで使うことで、試合の流れを変えたり、重要な場面で得点を重ねたりすることができます。

初心者の方は、まず基本的なドリブルテクニックとシュートフォームをしっかり身につけましょう。両手でのドリブル操作ができるようになると、アイソレーション攻撃の選択肢が大きく広がります。また、バランスの良いシュートフォームを習得することで、ディフェンスのプレッシャーがかかる状況でも安定したシュートが打てるようになります。

子どもたちがバスケットボールを楽しく続けるためには、小さな成功体験を積み重ねることが重要です。アイソレーションのような個人技術は、上手くできたときの達成感が大きく、バスケットボールへの情熱を育てるきっかけになります。保護者の方は、練習の成果を認め、励ますことで子どもたちのモチベーションを高めてあげましょう。

最後に、バスケットボールはチームスポーツであることを忘れないでください。アイソレーション技術を磨くことは重要ですが、それをチームプレーの中でどう活かすかを考えることがさらに重要です。状況に応じて、アイソレーションとパスプレーを使い分けられる選手が、真の意味でチームに貢献できる選手となります。

これからもバスケットボールを楽しみながら、アイソレーション技術を磨いていきましょう。コート上で自信を持ってプレーできるようになれば、バスケットボールの楽しさがさらに広がります。皆さんのバスケットライフが充実したものになることを願っています。撃をマスターして試合で輝こう